Rocket Rain

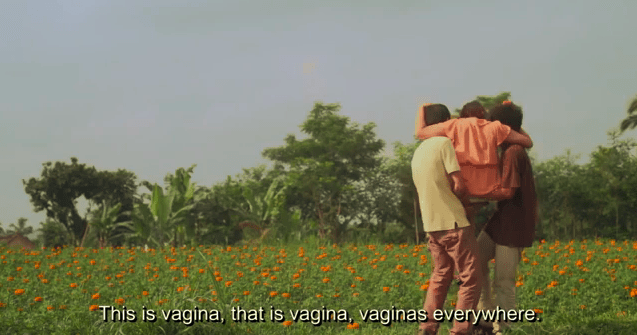

“INI vagina…

Itu vagina…

Banyak vagina…

Di mana-mana…”

~ senandungan Culapo, Jansen, dan Rain.

Hahaha! Pada intinya, saya ndak benar-benar ngerti ini film apa. Saya hanya tertawa-tawa, cukup menikmati cernaan-cernaan persepsi yang terasa kocak, sembari sesekali nyeletuk spontan: “wuopooo iki?” sepanjang menonton “Rocket Rain” yang ditayangkan dalam weekly screening Festival Film Samarinda (FFSMR) 2016 ini Rabu sore tadi (23/3).

Dan barangkali memang sebaiknya begitu, menonton dengan pikiran yang tidak sepenuhnya mengerti. Dibiarkan saja pencerapan ini mengikuti serangkaian percakapan lumayan panjang, yang mengalir alamiah pada satu dua sub topik utama. Adegan-adegan tak terduga, yang cukup abstrak untuk langsung dipahami tanpa sontekan apa-apa. Interaksi yang ganjil sesama lakon, maupun antara lakon dan objek.

Lewat pembiaran itu, tak perlu bersusah payah mengendus lalu memunguti kepingan-kepingan simbolisasi yang berserakan, menganalisis semua sampai sesak napas, kemudian mencoba menyusunnya menjadi kumpulan pesan yang utuh. Entah itu pesan moral, pesan reflektif terkait sosial budaya, atau pesan nasi goreng ati ampela ceplok setengah matang sama es teh manisnya dua.

Tapi, berbeda loh kalau ditanya “Rocket Rain” ini film TENTANG apa. Terlalu gamblang untuk tidak diacuhkan.

Film ini mengusik kita untuk ngobrol-ngobrol soal seksualitas feminin sebagai tema utama, yang dihadirkan sang sutradara lewat beraneka pengandaiannya sejak awal cerita. Selain itu, juga disuguhkan pembicaraan tentang pernikahan secara kontekstual. Baik sebagai sebuah institusi, sebuah batasan diri, maupun sebuah ketentuan sosial. Bahasan-bahasan yang terus menyambungkan kedua tokoh utamanya: Culapo (Anggun Priambodo) dan Jansen (Tumpal Tampubolon).

Dalam hal ini, seksualitas dan pernikahan jelas merupakan dua entitas berbeda, bahkan kadang-kadang terpisah lumayan jauh. Seksualitas sejatinya tak memerlukan pernikahan, namun pernikahan jelas membutuhkan seksualitas sebagai salah satu bahan bakar utamanya. Oleh sebab itu, terkait film ini, akan jauh lebih menarik membicarakan tentang seksualitas feminim ketimbang soal pernikahan, yang bisa dibaca di artikel ini.

Culapo dan Jansen dipertemukan oleh isu-isu tentang pernikahan yang sebenarnya berkutat di situ-situ saja: ketidaknyamanan. Culapo sudah duda dengan anak, dan Jansen–walaupun tidak jelas sudah atau belum–juga tengah dipusingkan dengan perceraian.

Mereka bertemu di Bali, latar lokasi yang anehnya hanya terwakili dengan kode pelat nomor polisi “DK”, botol dan kaleng-kaleng bir Bintang, serta tulisan keterangan tempat di beberapa spanduk pinggir jalan yang terekam dalam adegan. Selebihnya, tidak ada lagi. Di sana, Culapo tengah mengumpulkan banyak video lewat kamera plus kaki tiganya. Di hutan, pantai, tengah danau, padang tertentu, dan tempat-tempat lainnya. Sepanjang malam, atau kapan pun mereka bisa, Culapo dan Jansen selalu saja curhat-curhat-an soal pernikahan. Selalu. Kendati diselingi diskusi dan pengandaian, tapi tetap saja topiknya sama.

Sampai suatu ketika, Culapo dan Jansen bertemu dengan Rain (Rain Chudori) saat tengah berenang di telaga air terjun.

Nuansa absurd dalam film ini pun teramplifikasi setelah dia muncul. Figur Rain yang gembil-gembil gimana gitu, dengan vokal nyaris seperti tokoh anime Jepang, dan wajah yang mirip seorang kenalan berkelakuan kampret dari Samarinda Seberang. Ndak jelas, apakah Rain adalah lakon yang eksplisit, atau lagi-lagi hanyalah sebuah simbolisasi yang dipersonifikasikan. Karena sopir Culapo, Pak Kancil (Narwati Arwangga) sempat mengiranya setan hutan.

Ya! Rain memang figur paling absurd dibanding yang lain. Dia berbicara di telepon melalui jempol dan kelingking kanannya. Ia mengganti kata “bunga” atau “kembang” dengan “vagina” dalam bahasa Inggris; “va-jay-na”, bukan “va-gi-na”. Ia terbang ke angkasa dengan roket tugu jagung Desa Candikuning, Baturiti, Bali.

Seiring kemunculan Rain yang serba-implusif, Culapo dan Jansen juga ikut digambarkan jadi aneh-anehan. Namun tetap linier dengan topik seksualitas feminin. Beberapa di antaranya, rambut panjang dan perawatan komunal macam perempuan di desa, permainan hompimpa yang–kayaknya–bertujuan utama pada cangkang telur dan pucuk tanaman Lidah Buaya, mengeruk pepaya tanpa jelas mau diapakan setelahnya, juga senam aneh yang banyak gerakannya terfokus pada area selangkangan dan sekitar. Mbuh lah!

Mendekati akhir film, suasana absurd terus menguat. Menular pada Pak Kancil yang “menang banyak” dalam proses pembuatan film ini.

Simbolisasi-simbolisasi seksualitas yang dilekatkan pada adegannya, sudah jelas dan benderang. Eksplisit. Gara-gara itu, dalam penayangan sore tadi, jelas saja seisi ruangan sontak melongo, terus ngakak. Boleh dibilang twist juga sih sebenarnya.

Hingga tiba pada adegan terakhir, yang dalam celetukan bahasa Banjarmasin cocoknya disebut: MENGERAMPUT!

[]