“1984”, dan Prediksi yang Terjadi Tanpa Disadari

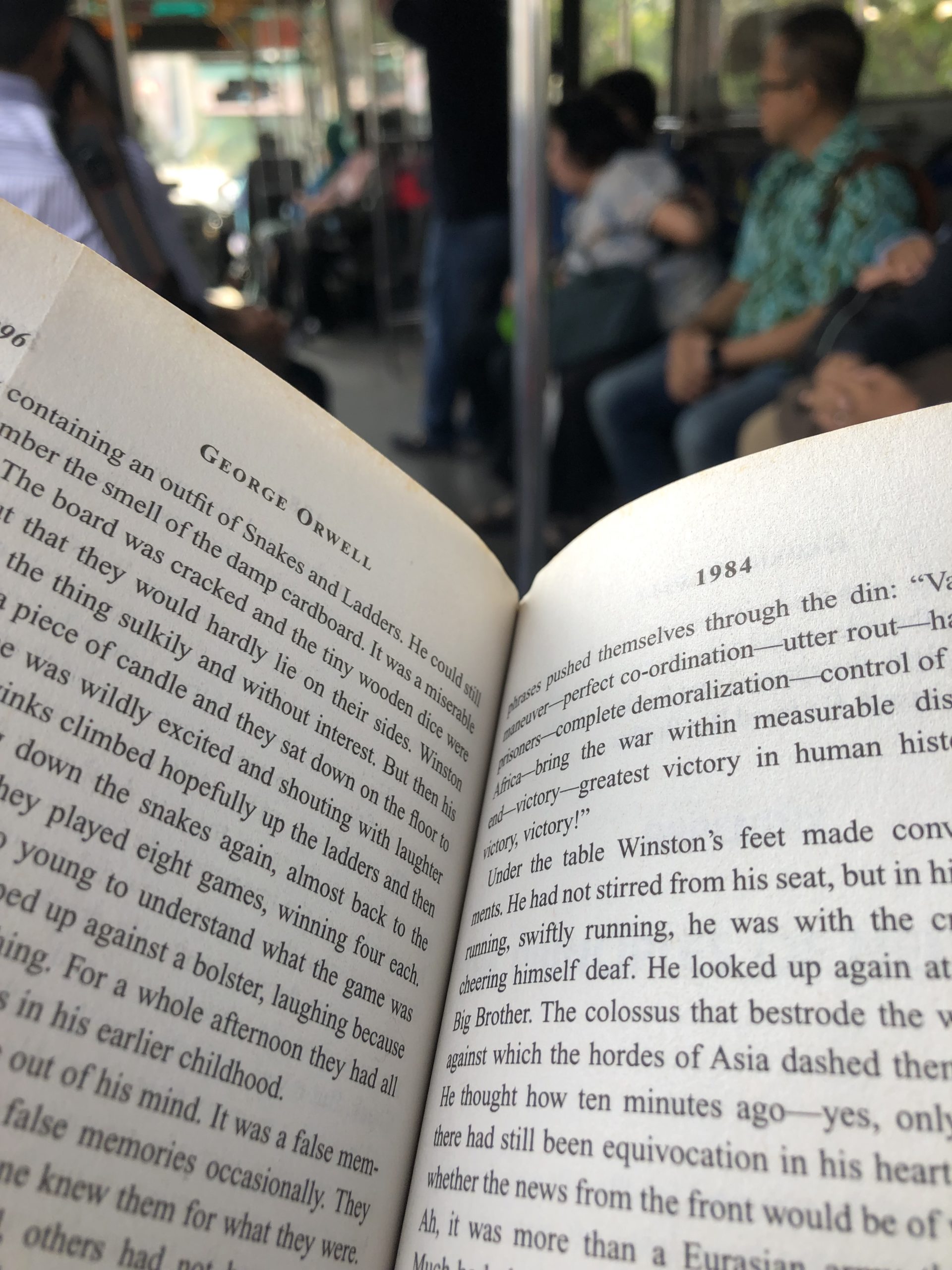

LEWAT “1984”, George Orwell dituding memandang masa depan semata-mata dengan amat suram; masa depan yang ia mampu gambarkan secara berimbang antara imajinasi dan prediksi 70 tahun silam. Itulah yang menjadikan “1984” begitu memukau, sekaligus membuat para pembacanya bergidik ngeri pada waktu bersamaan.

Bagi banyak orang di rentang era 70 hingga 90-an, Orwell dianggap seorang pencerita pesimistis kelas berat. Ceritanya tentang tiga kubu pemerintahan yang totaliter absolut dan selalu saling berseteru, ternyata menjadi fiksi distopia belaka. Dunia dan peta konstelasi politik yang terbentuk di dalamnya tidak menjadi seperti yang dipikirkan Orwell (baca: dikarangnya).

Demokrasi yang liberal terus bisa bergulir, bahkan tetap jauh lebih dominan dibanding sosialisme dan komunisme yang digadang-gadang menjadi musuh mahabesar bangsa-bangsa kala itu. Ekonomi terbuka; perkembangan seni dan budaya; terobosan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terapan; nilai-nilai humanistis dalam peri kehidupan manusia; hingga begitu luwesnya pergeseran perspektif tentang syahwat dan seksualitas tetap mendapat ruang sampai sekarang. Singkat kata, novel “1984” akhirnya ditempatkan sebagai karya sastra modern yang cocok dijadikan bahan diskusi literasi maupun politik, alih-alih sebuah vista.

Saat tulisan ini dibuat, baru beberapa pekan lalu saya rampung membaca “1984”. Di akhir cerita, saya langsung membayangkan betapa akan berbedanya kesan yang ditinggalkan jika saya membaca novel ini lebih awal–katakanlah–waktu masih SMA atau berkuliah, saat pertama kali mendengar judulnya, belasan tahun lalu.

Pasalnya, bisa jadi tanpa disadari, ada beberapa bagian dari cerita “1984” yang mewujud perlahan … dan kita, sebagai objek, bisa tunduk dan sukarela menjalankannya. Tak perlu menunggu ditekan oleh pemerintah yang totalitarian.

- Telescreen

Rancangan Undang-undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS) masih menjadi polemik sampai sekarang. Salah satu poin krusialnya adalah adanya peluang bagi negara untuk melakukan surveilans atau pengintaian massal secara digital. Hak perorangan untuk menjaga dan mengamankan ranah privatnya pun terancam hilang karena paksaan dari negara.

Namun, jauh sebelum RUU KKS dicetuskan pun, banyak dari kita yang telah mengekspose data pribadi secara sukarela, menyerahkan diri kita, dan membuatnya rentan untuk surveilans digital. Hanya saja, akses ini kita berikan kepada pihak bukan pemerintah. Melainkan perusahaan data melalui media sosial dan beragam kanalnya, serta perusahaan pemilik aplikasi-aplikasi.

Pada level tertentu, pengintaian yang kita izinkan (tanpa sadar dampaknya) dilakukan dalam bentuk pencatatan dan pembacaan perilaku kita di dunia maya. Cookies yang kita perbolehkan tersimpan di internal peramban kita bisa membaca apa yang diakses; apa yang dipilih; apa yang disimak; apa yang dibaca dan didengar; apa yang dilihat dalam waktu relatif lebih lama.

Source: ZDNet

Di level yang lebih ekstrem, sebuah aplikasi kita izinkan untuk mengakses gawai kita. Menelusuri daftar dan data kontak; menyimpan foto wajah kita dan modifikasi artifisialnya; bahkan sampai mengakses kamera dan mikrofonnya. Kian mirip penyusupan, peretasan, dan sabotase.

- Manipulasi Verbal

Bila merujuk pada ketentuan Ingsoc dalam “1984”, kondisi ini sebenarnya agak kontradiktif. Menyangkut ranah linguistik.

Di satu sisi, pemerintah sengaja berupaya mengebiri kemampuan berpikir kritis dan abstrak rakyatnya lewat amputasi bahasa–Newspeak–agar lebih mudah diatur dan dikendalikan. Di sisi lain, pemerintah melalui para juru bicara dan kanal-kanal informasinya memodifikasi pesan sedemikian rupa. Permainan kata yang digunakan, mengaburkan realitas. Menjadikan hal yang sejatinya buruk seolah-olah tidak terlalu buruk; sesuatu yang wajar dan bisa dimaklumi; atau pada titik ekstrem malah dikesankan sebagai sesuatu yang baik dan patut dirayakan.

Apa yang dilakukan ini bukanlah sebuah dusta yang banal, tetapi sebuah ikhtiar untuk mengaburkan persepsi … dan kuncinya adalah pengemasan. Gunakanlah lema-lema, frasa-frasa, dan jargon-jargon, serta sampaikan dengan penuh percaya diri.

- Sukarnya Berpikir Kritis

Terkait ini, terdapat dua kondisi. Pertama, ketidakmampuan atau kesulitan seseorang untuk dapat berpikir kritis, berupaya bebas dari bias, dan mampu melihat serta bertindak terhadap sesuatu dengan apa-adanya.

Sedangkan yang kedua adalah pengkondisian secara sengaja, agar seseorang tidak terlatih atau terbiasa berpikir kritis; atau bahkan dibuat merasa bahwa dia seolah-olah tak perlu berlelah-lelah berpikir kritis. Cukup dengan menerima dan menaati sebuah ketentuan, maka hanya ketentuan itu yang benar tanpa ada dorongan untuk menyelami dan lebih memahami. Tidak ada lainnya, karena justru dianggap bisa mencemari pikiran.

Apakah sudah sampai level doublethink? Entahlah, dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kendati tanda-tandanya mulai terlihat di sana sini. Misalnya, “toleransi adalah tergantung pada belas kasihan yang diberikan,” atau “kedamaian adalah ketika berhasil menekan pihak lain,” atau “kebenaran adalah kesalahan yang dibenarkan orang banyak,” dan lainnya.

“Orthodoxy means not thinking–not needing to think. Orthodoxy is unconsciousness.”

Yang dengan kata lain kurang lebih begini:

“Sudah… Jangan macam-macam. Pokoknya kamu ikuti saja. Enggak usah kamu pikirin.”

… dan sekarang, banyak orang yang begini, dan tanpa disadari, mungkin termasuk kita sendiri.

[]

Catatan: Kalau mau pinjam, kabari saja. Kebetulan ada satu eksemplar terjemahan bahasa Indonesia. Akan lebih mudah kalau domisilinya di Jakarta.